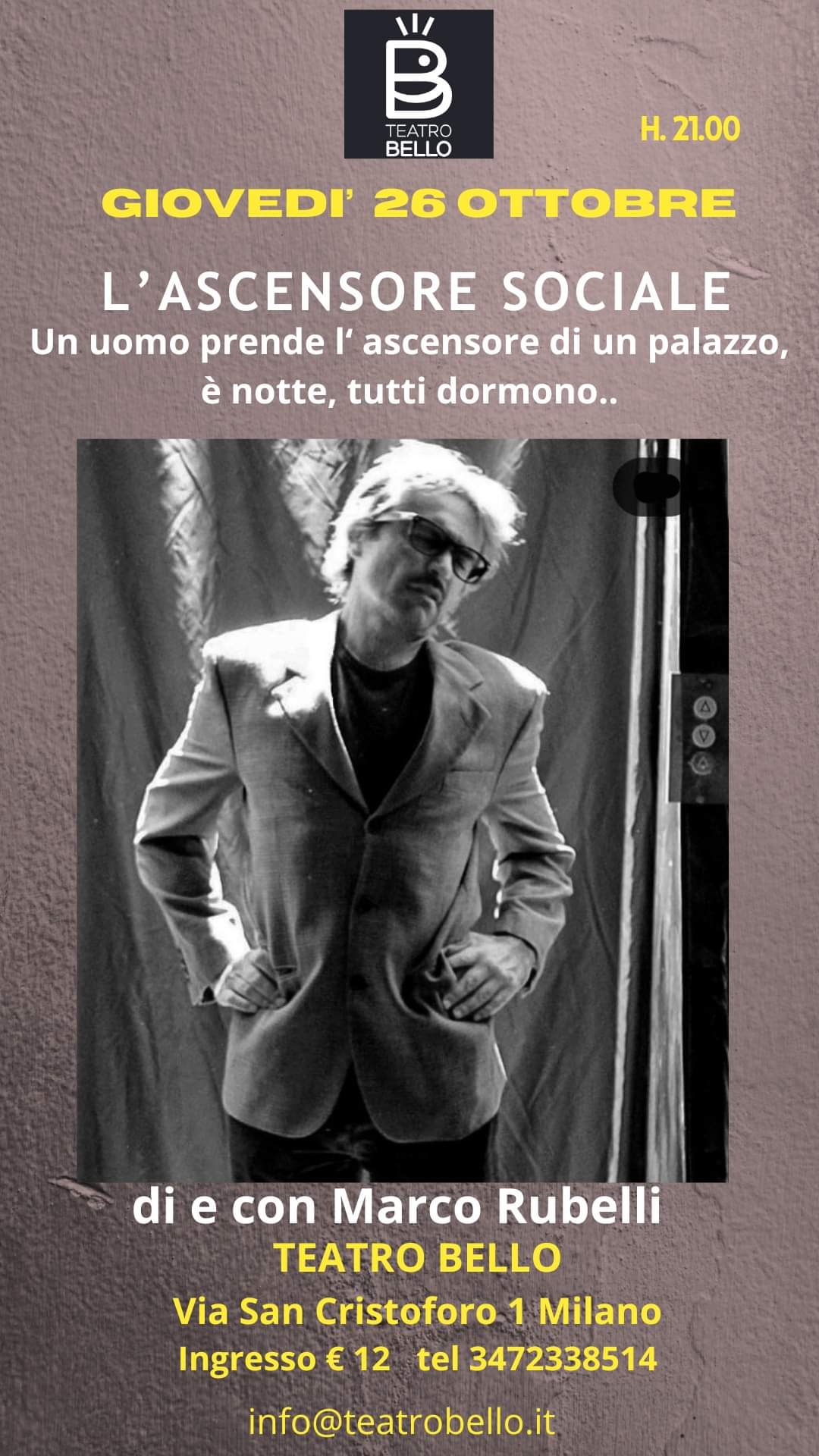

L'ascensore sociale

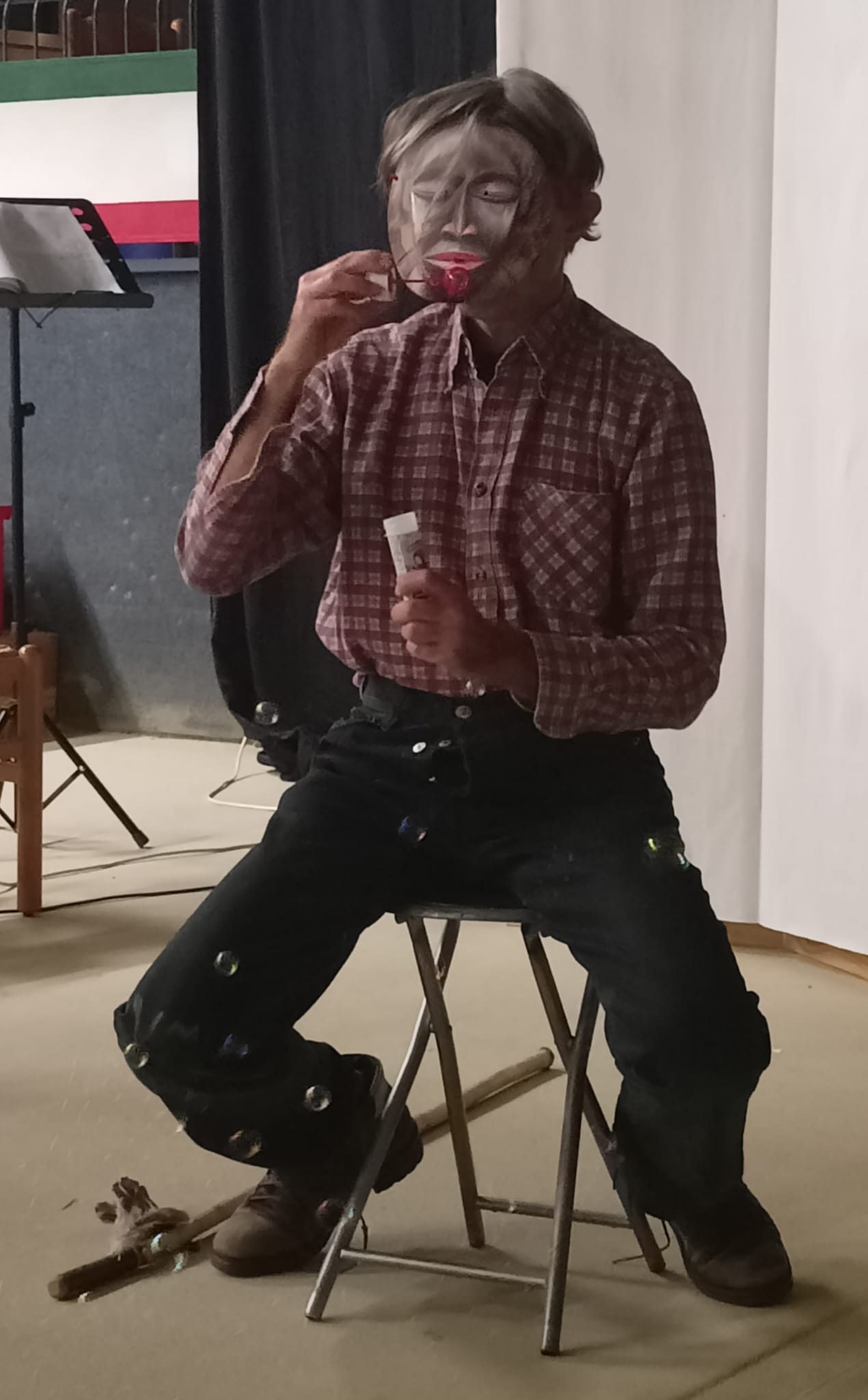

SPETTACOLO TEATRALE

Questa è stata la prima operetta che ho messo in scena.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. C'è stato un tempo in cui questo principio fondamentale, enorme, rivoluzionario, stava per realizzarsi: durante gli anni settanta e ottanta, poco oltre, per la prima volta nella storia dell'umanità, qualunque bambino si affacciasse al mondo, qui in Italia, aveva, almeno nelle intenzioni del legislatore, pari opportunità di affermarsi.

Oggi non è più così. L'ascensore sociale si è bloccato; la mobilità è rimasta solo in senso orizzontale; la società sta tornando ad essere divisa per censo; la stessa scuola, il primo e più importante motore della promozione sociale ed economica, organizza ormai apertamente le proprie classi, i plessi, gli istituti, in funzione della provenienza e dell'estrazione socio-culturale. È in atto la tendenza alla segregazione in classi. Il ceto è di nuovo alla base del successo individuale nel consorzio dell'umana esistenza.

Trama

Pietro Curci è figlio di immigrati. Cresce negli anni settanta in un palazzo dell’alta borghesia, in una cittadina del nord, figlio del portinaio; suo padre fa il doppio lavoro, portiere e manutentore di caldaie, la sera torna a casa tardi; i fratelli sono più grandi di lui, presto lasceranno la stanzetta della portineria per guadagnarsi la vita; è bravo negli studi, meritevole, proseguirà, con inevitabili sacrifici, suoi e della famiglia, ma anche con il pieno sostegno della scuola e della società, fino alla laurea (in medicina) e alla specializzazione (in igiene e sanità pubblica), mosso da una idealità, anche politica, di servizio al bene comune. In tutti i lunghi anni della crescita e della formazione primaria, trascorsi in quel condominio abitato esclusivamente da professionisti, industriali, politici, e ogni sorta di rappresentanza della classe privilegiata, non si accorgerà mai della differenza tra lui e i suoi coetanei. Lo studio lo inorgoglirà, lo renderà consapevole, maturo, cosciente dei propri diritti. Anche quello di contestare.

Ma qualcosa non torna, nel quadretto edificante. Un individuo non è la società; Pietro dovrà fare i conti con il proprio sé, con la propria fragilità emotiva, con le proprie e altrui contraddizioni, con l’inadeguatezza della famiglia alla sfida epocale intrapresa; nel suo sforzo di elevazione è in fondo lasciato solo, abbandonato alle sue zone d’ombra.

È appassionato di letteratura, filosofia, ma la famiglia, la società tutta, ha altre aspettative. E la passione in lui diventa velleità, alterigia. Per uno che viene dal basso, la conoscenza, la cultura alta, per quanto modesta in lui sia, nel momento in cui lo pone in contrasto con ciò che la società aveva previsto, diventa frutto peccaminoso (simboleggiato qui classicamente da un melo, ma in versione bonsaj, nella fioriera dell’atrio del condominio), lo rende un individuo asociale. È una ricchezza di cui non sa saziarsi, di cui ne vorrebbe sempre di più, una ricchezza umanistica che gli rende insopportabile la propria condizione di tecnico, per altro oggettivamente frustrante e poco conforme alla sua natura; una voluttà che comporta inevitabilmente l’instaurarsi di un aspro conflitto di coscienza, spinto al punto da provocare un vero e proprio crollo psichico (e proprio quando era a un passo dalla tanto sudata posizione di alto rilievo sociale, dalla quale avrebbe potuto finalmente restituire, alla collettività e alla sua gente, l’investimento in lui collocato). Si riprenderà, ma al prezzo del taglio definitivo con i sogni, del cestinamento della laurea, per ripartire con una piccola attività commerciale, sicuramente non appagante, probabilmente molto usurante, ma che gli darà ancora l’illusione di essersi posizionato, nello status socio-economico, più in alto rispetto a suo padre. Suo padre di cui echeggerà nell’aria, più volte, una frase sibillina: “E a Pietro, quanto manca?”. Quanto manca a suo figlio per tornare, come lui, giù giù nel sottosuolo? Per Pietro è arrivato il momento di scoprirlo.

Tutto questo viene rievocato una sera rincasando dall’appartamento dei genitori, ormai molto anziani, salendo al proprio appartamento, posto nello stesso stabile, quello di sempre, due piani sopra; una sera come un’altra, ma in cui suo padre lo aveva congedato con quella domanda per lui incomprensibile, rivolta alla madre: “E a Pietro, quanto manca?”. Ma quanto manca per che? Non sa darsi risposta. Prende l’ascensore, stanchissimo; la salita è bloccata in corsa: guasto meccanico! A conti fatti è chiaro che dovrà stare lì dentro tutta la notte.

Ne uscirà solo dopo un lungo e viscerale percorso nella memoria e nella propria storia, allegro all’inizio, poi rabbioso, quindi superbo, infine doloroso e autodistruttivo. Qualcuno si è accorto del guasto, i tecnici lo riportano giù: ma non al pianterreno, da dove veniva, bensì in cantina! Dove c’è il locale caldaia, quella manutenuta da suo padre, allegoria della sua condizione passata e futura. Lì, inaspettatamente, spaventosamente, troverà segregata una società indistinta, fatta soprattutto di giovani, una folla inerte, muta, impossibilitata, non si capisce da che, a prendere l’ascensore e salire. Quella piccola società, messa di fronte al guasto dell’ascensore, è il pubblico stesso.

Informazione tecniche

- Durata: 70 minuti

- Necessità tecniche: nessuna

- Autore e interprete: Marco Rubelli

Pipì

SPETTACOLO TEATRALE

Questa è un'operetta a carattere ambientale

Siamo fatti d’acqua. Facciamo parte di un ciclo che dagli oceani porta alla pioggia, alle sorgenti, ai fiumi. Ci scambiamo con essi. Ce ne accorgiamo, qualche volta, quando facciamo… “pipì”.

Siamo parte anche del nostro fiume, il Lambro (il fiume della Brianza). E come il Lambro, forse, anche noi, siamo un po’ malati.

Trama

Siamo fatti d’acqua. Facciamo parte di un ciclo che dagli oceani porta alla pioggia, alle sorgenti, ai fiumi. Ci scambiamo con essi. Ce ne accorgiamo, qualche volta, quando facciamo… “pipì”.

Siamo parte anche del nostro fiume, il Lambro (il fiume della Brianza). E come il Lambro, forse, anche noi, siamo un po’ malati.

Anselmo, il protagonista di questa storia, è un ingegnere meccanico che ha speso la propria vita per migliorare la vita dell’uomo. Dall’acqua raccoglie energia per fare idrogeno e muovere motori avveniristici, in uno sforzo, gli viene quasi da dire, “prometeico”; o da Frankenstein, moderno Prometeo. Ma qualcosa non va, nella sua vita (nel suo modello di vita). Se ne accorge, a tempo scaduto, lui cittadino da poco trasferitosi in Brianza, grazie all’incontro con un personaggio strambo, enigmatico, un vecchio solitario seduto su uno sgabello in mezzo agli alberi in un bosco, a cui Anselmo, smarritosi nel bosco dove si era spinto per una corsetta insieme alla moglie, si rivolge per avere indicazioni: “Scusi, per il Lambro, è giusto per di qua?” “Il Lambro?… Il Lambro non c’è più”. Così, lapidari.

E da qui, attraverso frasi laconiche ed essenziali, il vecchio, con un fare quasi sciamanico, annullerà i tentativi dell’ingegnere di convincerlo che la situazione del fiume è, in fondo, molto migliorata (“Se nasci nella merdina, la merdina ti sembra normale”, gli dirà). Evocherà il tempo di quando, bambini, facevano il bagno nel fiume: un fiume completamente coperto di schiuma, per l’inquinamento incipiente (ma per un bambino, anche quello, quella schiuma, era divertimento!). Sentenzierà che “solo quando si tornerà a fare il bagno, il Lambro sarà risorto”.

Anselmo, verboso, sicuro di sé, con la tracotanza di chi sa, o vuole o pretende di sapere, e avere ragione, spiegherà al vecchio quali siano piuttosto i comportamenti giusti da intraprendere, per gestire razionalmente il fiume, per dare il proprio contributo al pianete: lui, ad esempio, è andato ad abitare in una casa ecologica al cento per cento (costruita su una sorgiva, gli dirà il vecchio, ma che importa?, “basta tenere puliti i tombini…”), una casa talmente isolata dal punto di vista termico e aereo da non avere praticamente scambi con l’esterno, chiusa ermeticamente. A tal punto chiusa che, in seguito a una piena, sorprendente (sorprendente perché fantastica, eppure tragicamente reale), che riempirà la valle di schiuma e di bolle di sapone, l’acqua, risalendo dalla fogna attraverso le tubazioni e sgorgando dal water, riempiendo la casa, sommergerà Anselmo fino ad annegarlo.

Chiusa, isolata, è anche la figura della moglie di Anselmo, personaggio soltanto stagliato sullo sfondo, che resterà apparentemente tutto il tempo chiusa nel bagno di casa (sempre che veramente vi sia entrata), ad evocare il rapporto coniugale e i rapporti di forza tra i sessi. È personaggio invisibile, mutilo, ma portatrice di una storia dirompente, fatta di intrighi internazionali, ambizioni, complotti scientifici, che, svelata anch’essa grazie all’intervento un po’ magico del vecchio sciamano, cadrà anch’essa rovinosamente sulla testa dell’ormai non più troppo sicuro di sé, non più troppo razionale, Anselmo.

Ma il vero protagonista della storia è certamente il Lambro, e ogni fiume dannato e dimenticato come lui. Cittadini del mondo, ci spostiamo sulla Terra, apolidi, sradicati e contenti di esserlo; la cura del territorio, dei corsi d’acqua (di noi stessi!) è lasciata agli altri, al caso, al dimenticatoio (anche la manutenzione di un tombino è delegata ad ignoti). Ma sotto la nostra distrazione, il nostro esclusivo rivolgerci agli interessi privati (ma anche ai grandi temi del pianeta), il vecchio Lambro continua ad esistere e ad avere forza (e magia). Soltanto, non lo vediamo.

“Il Lambro non c’è più”. Nessuno si accorge più di lui. Dopo tutto il passato glorioso, come un vecchio dimenticato e strambo, è buono giusto per farci una passeggiata, una corsetta. Ma il Lambro è ancora lì. La “natura” è ancora lì (la Realtà, le forze fisiche e magiche, sono ancora lì, dietro le nostre costruzioni mentali). Forse è il caso di non dimenticarselo.

Il finale, giustamente, vede i tre protagonisti di nuovo insieme, in un bagno riconciliatore nel fiume (e una pipì fatta nel fiume, che non sporca più, unisce). Una riconciliazione però che, al momento, non può che essere soltanto nell’immaginazione di chi crea. Storie, e futuro.

Informazione tecniche

- Durata: 70 minuti

- Necessità tecniche: nessuna

- Autore e interprete: Marco Rubelli